炭化茶室

空間を炭化する

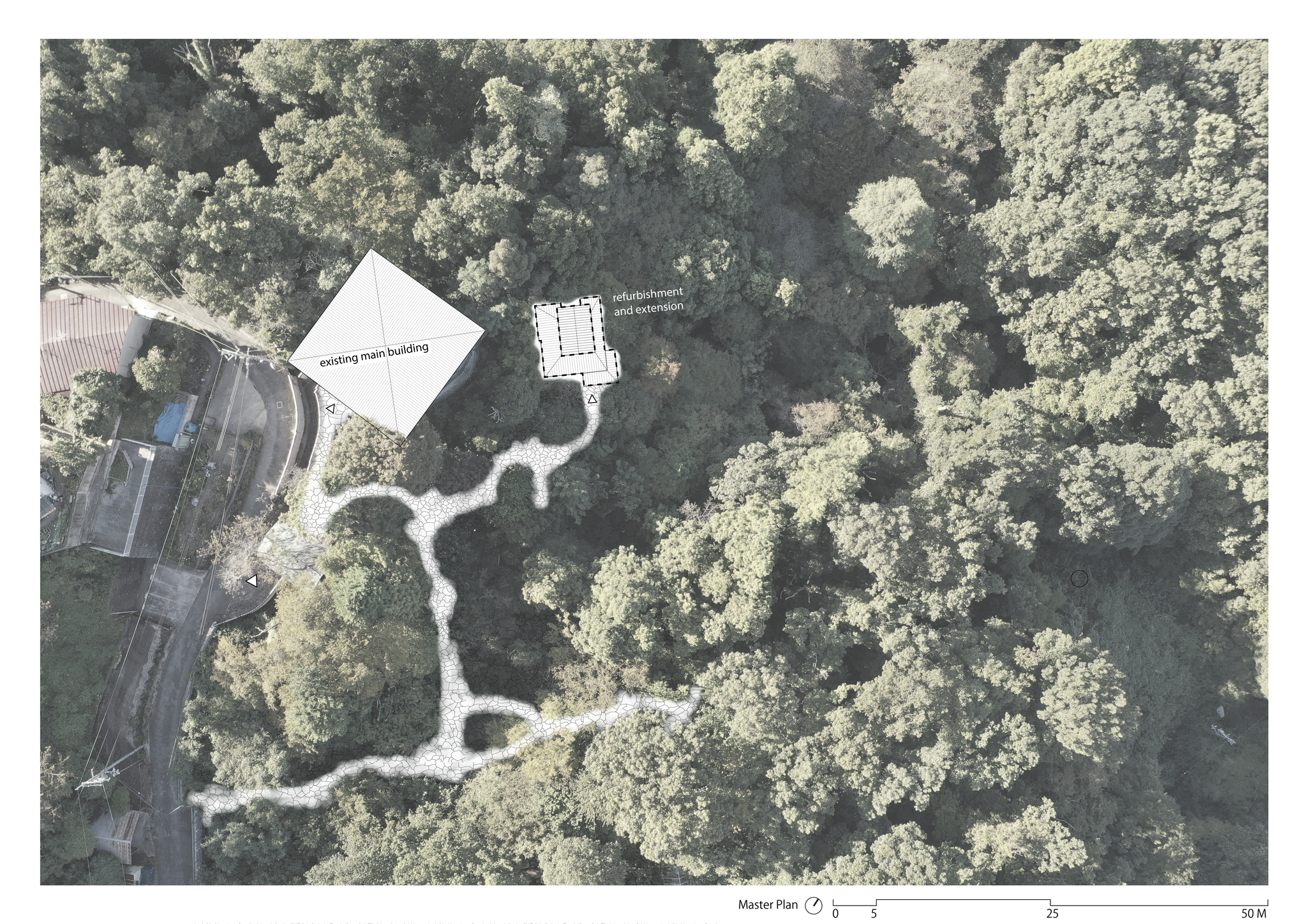

奈良県生駒山の山頂付近に佇む小さな茶室のコンバージョン。

「一服の茶のために設られた空間の骨格と構成はそのまま継承し、炭火料理のための空間に変容させること」を「木に熱エネルギーを加え、組成はそのままに炭という変容させること」に見立て、『空間を炭化させる』というレトリックを用いてデザインすることを試みた。

豊かな環境が持つ光や音などのエネルギーと食事による賑わいが茶室の暗がりに内包され、空間が熾っているような状態を目指した。

(「熾る」とは炭に火が着くと言う意味の他、事や状態が新たに成り立つことを示す言葉でもある。)

Filmed by Daichi Yamaguchi

空間を炭化するとは空間を黒く塗りつぶし暗くすることではなく、炭が熾るときに黒炭の奥に橙の熾火が揺らぎ、表面に薄く灰が形成されるという一連のエネルギー変化の様相そのものを空間化することを目指している。

灰のようなグラデーションを持つ左官壁や黒鉛のような艶のある木目や石、濃淡のある暗がりの中にブラックアクリルで覆われた竹小舞が仄かに光り、その中央にぽつんと炭火焼きのロースターテーブルが1つだけ置かれている。

玄関から入ると正面のカウンターの奥に緊張感を持って設えられた茶室の造作が垣間見え、背面の前庭からはせせらぎの川音が聞こえてくる。

南の窓の外には山肌の岩が軒先わずか数センチまで迫っており、北の窓の外には奈良市街地を遠くまで見渡すことができる。

ひとは微かな光の反射や風景の映り込みに目を凝らすことで素材の肌理や光沢を捉えることができ、水や風の音に耳を澄ませることで日常とは異なる時間の流れを感じることができる。ここに身を置くとそんなヒトとしての動物的感覚が拡張されていく。

と同時に、蛍光灯と白い壁による均一で明るい光環境に慣らされた代償として失われた感覚があることに気づく。

人は様々な刺激に慣れることで効率よく反応できるようになる反面、感動を忘れて感性を鈍磨させているのではないだろうか。

炭の茶室は人と空間の密接な関係を紡ぎ直すことで、能動的な感応を引き起こして、この身この場所でしか体験できない固有の感覚を獲得し、また日常へと立ち帰るための場所となることを期待している。

Photo / Daichi Yamaguchi